Jahrtausende war die Fernerkundung auf die Sinne des Menschen – vor allem Augen und Ohren – beschränkt. Erst in den letzten Jahrhunderten wurden physikalische Geräte zur Fernerkundung entwickelt. So erfanden der Chemiker Robert Wilhelm Bunsen und der Physiker Gustav Robert Kirchhoff um die Mitte des 19. Jahrhunderts die Spektralanalyse. Diese ermöglichte es, aus dem Sonnenlicht auf die chemische Zusammensetzung unseres Zentralgestirns zu schließen – aus 150 Millionen Kilometern Entfernung wurde dabei das bis dahin auf der Erde unbekannte Element Helium entdeckt. Die Astronomie ist damit ein Beispiel für die Fernerkundung des Weltalls.

Bei der Erdfernerkundung lassen sich beispielsweise die Zusammensetzung der Atmosphäre oder Eigenschaften der Land- oder Ozeanoberfläche beobachten und quantifizieren. Damit gehört sie zu den wichtigsten Messmethoden in der Geo-, Umwelt- und Klimaforschung. Luftaufnahmen von Flugzeugen aus haben seit der Mitte des 20. Jahrhunderts die Landvermessung ergänzt und verdrängt. Mit heutigen Verfahren (z. B. elektronischen Bildsensoren) können Objekte lokalisiert und die Art der Landnutzung aus der Vogelperspektive bestimmt und quantifiziert werden. So lassen sich die Ausdehnung von land- und forstwirtschaftlich genutzten Flächen, Wüsten, Mooren und Siedlungsgebieten und deren Veränderung erfassen und das Abschmelzen von Gletschern nachvollziehen. Satelliten messen die von der Erde reflektierte oder emittierte Strahlung, woraus auch die wichtigsten Klimavariablen (Essential Climate Variables, ECVs) abgeleitet werden können. Damit lassen sich Veränderungen der Atmosphäre und der Erdoberfläche global über Jahre beobachten. Dies beinhaltet umfangreiche Informationen über die Temperatur, die Zusammensetzung der Atmosphäre, die Landnutzung, den Meeresspiegel, die Eisdicke und viele weitere Parameter. Diese Informationen bilden den Ausgangspunkt für ein globales Beobachtungssystem, das die Veränderungen des Erdsystems überwachen und bewerten hilft.

Aktive und passive Fernerkundungsmethoden

Aktive Fernerkundungsmessungen nutzen eigene Strahlungsquellen – etwa Radarsysteme, die mit Radiowellen arbeiten, oder Lidar-Instrumente, die die Reflexion eines ausgesendeten Laserpulses an Luftmolekülen, Wolken oder Staub in der Atmosphäre detektieren. Passive Methoden hingegen analysieren das Spektrum natürlich vorhandener Strahlung, beispielsweise die direkte Sonnenstrahlung, die von der Erdoberfläche reflektierte Sonnenstrahlung oder die Strahlung der Atmosphäre sowie der Erdoberfläche im Infrarot- oder Mikrowellenspektralbereich.

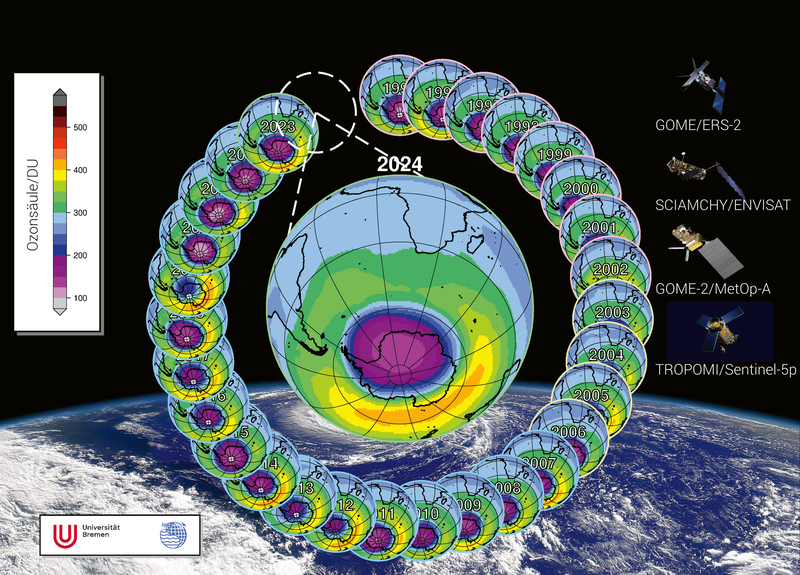

Die passiven Fernerkundungsmethoden umfassen einen großen Wellenlängenbereich der elektromagnetischen Strahlung von den Mikrowellen über das Infrarot bis in den sichtbaren und ultravioletten Bereich. Messungen im Mikrowellenbereich und im thermischen Infrarot nutzen die Eigenemission der Atmosphäre, z. B. von Ozon oder Wasserdampf. Weil flüssiges und festes Wasser im Mikrowellenbereich leicht unterschiedlich emittieren, lässt sich bei der Analyse der Ozeanoberfläche das Meereis vom offenen Ozean unterscheiden – selbst in der dunklen Polarnacht. Im infraroten und sichtbaren Spektralbereich wird entweder die Eigenemission der Atmosphäre oder das Sonnenlicht, das durch Absorptionen in der Atmosphäre modifiziert oder gestreut wurde, analysiert. Die ältesten Fernerkundungsmessungen von Gasen im Ultraviolettbereich wurden zur Bestimmung der Dicke der Ozonschicht (Seite 275) vom Erdboden aus durchgeführt. Dafür kam das zuverlässige und robuste Dobson-Spektrometer zum Einsatz, das von Gordon Dobson in den 1920er-Jahren entwickelt wurde und noch heute rund um den Globus im Einsatz ist.

Immer genauer, immer besser

Die Einführung neuer physikalischer Prinzipien erweiterte die Fernerkundung seit den 1920er-Jahren in viele Richtungen:

Erweiterter Spektralbereich: Dank elektronischer Sensoren (und auch fotografischer Verfahren) erstreckt sich der nutzbare Spektralbereich heute vom Ultraviolett über das Infrarot bis in den Mikrowellenbereich – die Sensoren sehen also deutlich mehr als das menschliche Auge.

Detailliertere Spektren (höhere spektrale Auflösung): Unsere Augen können drei Grundfarben unterscheiden, moderne spektroskopische Systeme Millionen von Spektrallinien unabhängig vermessen und so viel genauer die Zusammensetzung eines emittierenden oder absorbierenden Materials entschlüsseln.

Bestimmung von Konzentrationsprofilen: Manche Satelliten schauen schräg durch die Atmosphäre auf die Sonne oder vermessen die Emission der Atmosphäre und bestimmen so nicht nur die Gesamtmenge von Substanzen, sondern auch, wie diese in den unterschiedlichen Höhen der Atmosphäre verteilt sind. Dabei erreichen sie eine Höhenauflösung von wenigen Kilometern. Ähnliches gelingt für manche Gase mittlerweile auch vom Boden aus, allerdings mit einer Höhenauflösung von nur etwa fünf bis zehn Kilometern. Hierbei wird der Umstand ausgenutzt, dass mit zunehmender Höhe der Luftdruck abnimmt, welcher die Form der Spektrallinien beeinflusst.

Ultrahohe Intensitätsauflösung: Durch die Analyse von charakteristischen Absorptions- oder Emissionsspektren lassen sich viele Spurengase in der Atmosphäre vermessen. Oft geht es darum, nur sehr schwache spektrale Signaturen aufzuspüren – etwa bei Bestandteilen der Luftverschmutzung (Smog, Seite 261), wie z. B. Stickoxiden, Schwefeldioxid oder Formaldehyd. Andererseits gibt es viele Gase, insbesondere die Treibhausgase CO2, Methan und N2O (Lachgas), deren Konzentration räumlich und zeitlich nur geringe Schwankungen aufweisen, sodass extrem genaue Messungen notwendig sind, um Aussagen über deren Quellen und Senken zu machen.

Analyse der Oberflächenstrahlung: Der Pflanzenfarbstoff Chlorophyll nimmt Sonnenlicht auf und gibt Licht geringerer Energie (also größerer Wellenlänge) wieder ab. Indem man diese Fluoreszenz vermisst, kann man etwas über die Aktivität der Pflanzen erfahren und so die biologische Primärproduktion kartieren.

Akustische Methoden: Zweifellos ist die Analyse elektromagnetischer Strahlung das Arbeitspferd der Fernerkundung, aber nicht das einzige Pferd im Stall: Zum Beispiel können Temperatur- und Windprofile in der Atmosphäre durch akustische Sondierung bestimmt werden. Auch bei der Untersuchung der Meere spielen akustische Verfahren eine große Rolle.

Diese in keiner Weise erschöpfende Liste der Beispiele illustriert den Einfallsreichtum der Physiker:innen und Geowissenschaftler:innen und demonstriert, dass mittlerweile eine große Zahl von Aspekten und Parametern des Erdsystems – und auch der Einfluss der Menschen darauf – durch Fernerkundung, meist von Satelliten aus, erfasst werden können. Wir sollten aber auch mögliche Gefahren im Auge behalten: So könnten zukünftige Satelliten leistungsfähig genug sein, um einzelne Personen und ihre Aktivitäten zu erkennen, sie könnten sogar eine Überwachung von Menschen aus dem All ermöglichen.