Die amerikanische Weltraumbehörde NASA definiert Leben als ein sich reproduzierendes chemisches System mit der Fähigkeit zur Evolution. Reproduktion allein ist kein ausreichendes Kriterium, denn nur durch die Evolution entstand in dreieinhalb Milliarden Jahren das komplexe Zusammenspiel von Tausenden von Biomolekülen, das für biologische Systeme charakteristisch ist. Wie genau dieses Zusammenspiel funktioniert, gibt uns nach wie vor Rätsel auf – selbst bei der kleinsten Einheit des Lebens, der Zelle (Seite 139).

Physikalische Modelle sind bei der Beschreibung der unbelebten Welt sehr erfolgreich. Etwas Ähnliches erhofft man sich auch für lebende Systeme: Eine künstliche Modellzelle könnte die Wissenschaft und unser Verständnis vom Leben revolutionieren. Dieser Wunsch ist zunächst von Neugier getrieben: zu verstehen, was Leben ausmacht, was es braucht, um zu entstehen, und welche anderen Formen es annehmen könnte. Darüber hinaus ließe sich mit einer künstlichen Zelle womöglich die Produktion von Wirkstoffen und Materialien grundlegend verändern, und zwar dank der einzigartigen Fähigkeit zur Evolution, die eine synthetische Zelle besitzen müsste. Künstliche Zellen könnten als Mikroroboter agieren, kranke Zellen ersetzen oder als programmierbare Arzneistoffträger dienen.

Konstruktionsprinzipien zum Bau einer Zelle

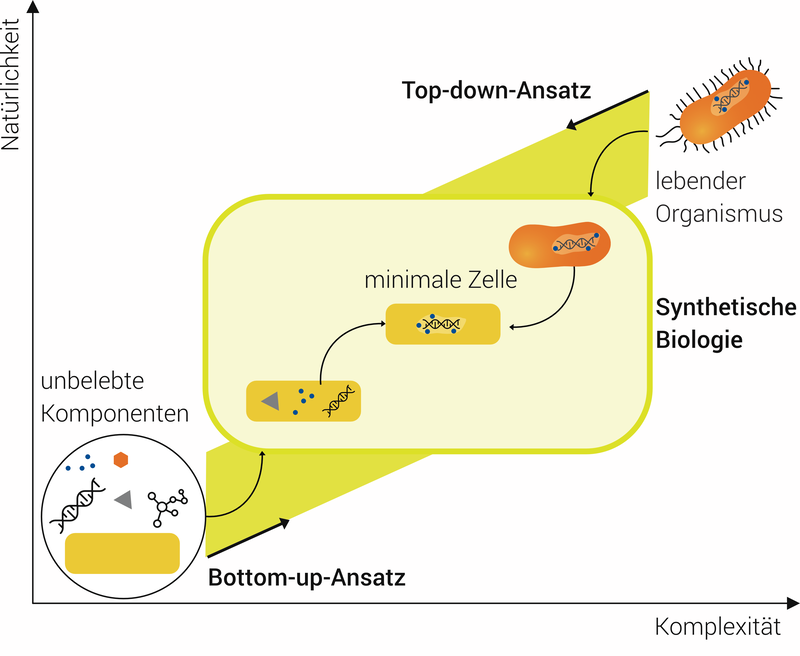

Bei der Herstellung synthetischer Zellen haben sich zwei gegensätzliche Prinzipien etabliert. Der sogenannte Top-down-Ansatz sieht vor, natürliche Zellen zu verändern, beispielsweise durch genetische Manipulation. So werden bereits heute Zellen mit neuen gewünschten Eigenschaften erzeugt. Ein Beispiel für den Top-down-Ansatz sind die „Minimal Genome Projects“. Diese wollen diejenigen Gene identifizieren, die ein Organismus mindestens besitzen muss, um leben zu können. Mittlerweile ist es gelungen, lebende Zellen mit solchen künstlichen Minimalgenomen zu erschaffen: Das Genom des Bakteriums Mycoplasma mycoides ließ sich von 985 auf 473 Gene reduzieren. In eine leere Bakterienhülle eingefügt, ergab sich mithilfe des künstlich erzeugten Genoms ein funktionierender Organismus.

Beim Bottom-up-Ansatz hingegen geht es um die Erschaffung einer Modellzelle aus wenigen molekularen Bauteilen. Tatsächlich steht der Beweis, dass sich eine Zelle auf diese Art nachbauen lässt, bislang noch aus. Prinzipiell müsste es jedoch möglich sein – wie sonst wäre die Entstehung des Lebens auf der Erde möglich gewesen?

„Wir versuchen, eine minimale Zelle zu bauen, die sich teilen kann." – Petra Schwille

Petra Schwille studierte Physik und Philosophie an der Universität Göttingen. Ihre Doktorarbeit verfasste sie am Max-Planck-Institut für biophysikalische Chemie (Göttingen) bei Nobelpreisträger Manfred Eigen. Schwille promovierte 1996 an der TU Braunschweig. Nach Stationen in den USA, in Göttingen und Dresden ist sie seit 2011 Direktorin am Max-Planck-Institut für Biochemie in Martinsried bei München. Dort beschäftigt sie sich damit, Zellen künstlich zu erschaffen.

„Die Zelle ist die kleinste Einheit des Lebens. Eine Zelle ist aber trotzdem ein unglaublich komplexes System. Wenn Sie den kleinsten Mikroorganismus nehmen, den wir bislang kennen, dann hat er immer noch um die tausend Gene. Es gab aber sicher einmal eine Zelle, die war sehr viel einfacher als die, die wir heute vorfinden. Das ist naheliegend, denn die Evolution hat dafür gesorgt, dass die Komplexität immer weiter zugenommen hat. Die einfachen Zellen gibt es nicht mehr, die finden wir auch nicht als fossile Abdrücke. Diese ersten Zellen müssen sehr primitiv gewesen sein und haben nur ganz wenige Moleküle beinhaltet. Wir überlegen uns, wie wir solche Zellen im Labor neu zusammenbauen könnten.“

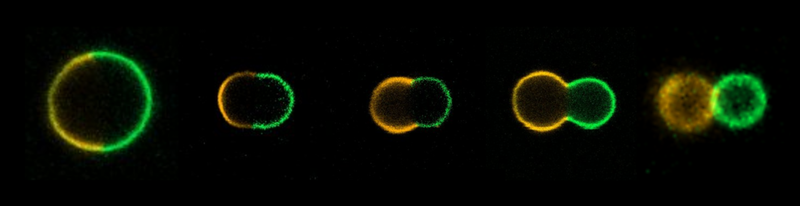

Ein wichtiger Schritt ist ihr bereits gelungen: Die Konstruktion einer Lipidhülle, die Moleküle im Innern umschließt und so ein abgeschlossenes System entstehen lässt. Wann sich dieses Vorstufe einer biologischen Zelle mithilfe von Strukturproteinen durch Kontraktion teilen kann, ist jedoch noch offen.

„Ich denke schon, das wir das erste sich teilende System in den nächsten fünf bis maximal zehn Jahren haben. Das lebt dann aber noch nicht. Bis wir etwas haben, von dem wir denken, dass es tatsächlich ein minimales lebendes System ist, da sind wir bei einem Zeitfenster von 20 bis 50 Jahren. Man kann das allerdings nie genau sagen. Manchmal gehen Dinge ja wahnsinnig schnell, und es gibt sprunghafte Entwicklungen, die sich nicht vorhersagen lassen. Also möglich ist alles.“

Ausdauer ist also erforderlich, von den Forschenden ebenso wie von der Gesellschaft, die die Forschung finanziert: „Große Projekte brauchen eben auch vielleicht mal fünf oder zehn Jahre Finanzierung, von denen man noch nicht weiß, ob das wirklich ein Erfolg sein wird, sondern wo man eben sozusagen einen Scheck auf die Zukunft ausstellt.“Das vollständige Video mit Petra Schwille gibt es hier: https://physik-erkenntnisse-perspektiven.de/schwille

Die Wahl der Bauteile

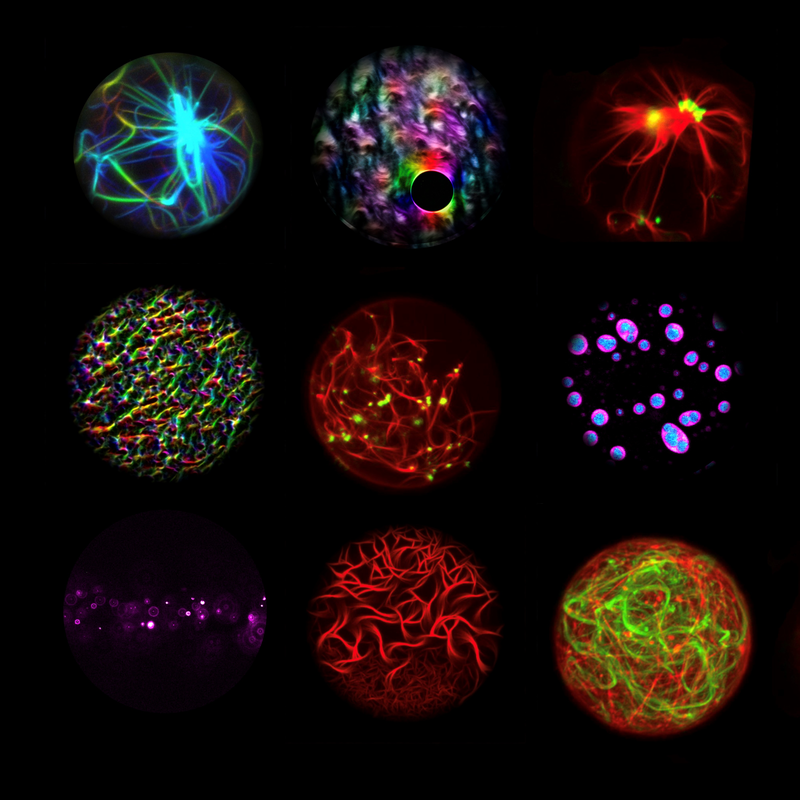

Es gibt verschiedene Ideen, wie der Nachbau einer Zelle im Labor gelingen könnte. Der Bausatz der Natur – das Inventar einer Zelle – enthält unterschiedlichste Arten von Fetten (Lipiden), Zuckern (Sacchariden), Eiweißen (Proteinen), DNA und RNA. Aus diesen Bestandteilen müssen Wissenschaftler:innen die Bauteile identifizieren, die sie für eine gewünschte Funktion benötigen. Aus Lipiden lässt sich zum Beispiel eine künstliche Zellhülle formen; auch die Teilung dieser Lipidvesikel ist schon gelungen. Wenn man Proteine in deren Inneres einbringt, können die einzelnen räumlich abgegrenzten Teile einer solchen Protozelle mit zusätzlichen lebensähnlichen Funktionen ausgestattet werden. So ermöglichen Zellskelettproteine die Anpassung der Form, andere Proteine erlauben die Fortbewegung oder die Produktion von chemischer Energie aus Licht. Allerdings müssen in diesem Ansatz fertige Proteine zur Verfügung stehen – selbst herstellen können die Protozellen sie noch nicht. Alternativ könnte man deshalb auch mit den Genen arbeiten, die die Information für die gewünschten Proteine enthalten. Dann bräuchte es aber auch die zelluläre Maschinerie, die es der künstlichen Zelle ermöglicht, daraus ihre Proteine selbst herzustellen. Diese besteht zum Teil auch aus Proteinen, und um dieses scheinbare Henne-Ei-Problem zu umgehen, werden viele Komponenten benötigt. Die Natur hat dieses System im Laufe der Evolution erzeugt. Es jetzt einfach nachzubauen, ist eine große Herausforderung.

Sind die heutigen komplexen Zellen überhaupt die richtigen Vorbilder für das Erschaffen synthetischer Zellen? Die Frage ist berechtigt, denn schließlich ist eine lebende Zelle mehr als die Summe ihrer Teile. Einfachere Varianten, die trotzdem die essenziellen Funktionen einer Zelle hervorbringen, im Wesentlichen Selbst-Replikation und Evolution, sind durchaus denkbar (Seite 139).

Neue Molekülbaukästen

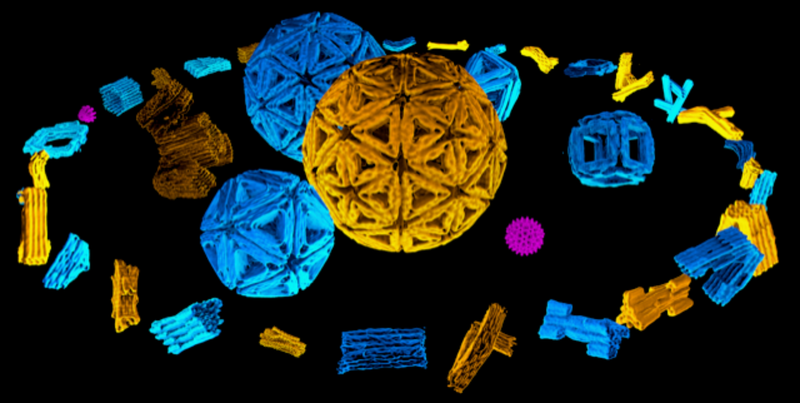

Das motiviert einen radikaleren Ansatz: Anstatt eine Zelle exakt aus den Komponenten zu bauen, die in heutigen Zellen vorliegen, entwerfen Vertreter:innen dieser Forschungsrichtung einen eigenen einfacheren Bausatz an molekularer Hardware. Als das Leben auf der Erde entstand, standen schließlich zunächst auch nur verhältnismäßig einfache Moleküle zur Verfügung. Trotzdem ermöglichten sie die grundlegenden Eigenschaften des Lebens wie Zellteilung, Wachstum und Evolution. Ein Eigenbau kann sich an dem orientieren, was wir über den Ursprung des Lebens wissen (Seite 145) – muss es aber nicht. Jede Art von molekularer Hardware, die Information in Funktion übersetzt, kommt grundsätzlich infrage. So gibt es Ansätze, molekulare Hardware für synthetische Zellen mit Methoden der Nanotechnologie zu entwickeln, genauer mit DNA- oder RNA-Origami. Wie bei Papier-Origami werden dazu die kettenförmigen Nukleinsäuren DNA oder RNA im Nanometer-Maßstab zu zwei- und dreidimensionalen Strukturen umgeformt. Sie verschlüsseln kopierbare Informationen, können aber gleichzeitig selbst Funktionen ausführen – sodass die komplexen Übersetzungsmechanismen der Zelle umgangen werden können. Die dafür erforderlichen Faltungen lassen sich durch Simulationen vorhersagen (Seite 133), sodass ein computergestütztes Design molekularer Nanostrukturen machbar ist. Auch gänzlich synthetische Moleküle werden für ihren Einsatz in synthetischen Zellen erprobt. Zum Beispiel lässt sich aus diesen Polymeren eine künstliche Zellhülle herstellen.

DNA-Origami

DNA-Origami verwendet DNA nicht als Bauplan oder Erbinformation, sondern direkt als Baumaterial für Nanostrukturen. DNA besteht aus einer Abfolge von Nukleotiden, die wiederum aus einer Base, einem Zucker und einem Phosphatrest bestehen. Das Genom einer Zelle besteht meist aus einer DNA, die in einem Doppelstrang vorliegt, in dem Basen paarweise zusammengefügt sind. Basis der nanotechnologischen Faltkunst ist hingegen ein mehrere Tausend Basen langer Einzelstrang von DNA. Dieser wird durch Hunderte kurze, am Computer entworfene und dann synthetisch hergestellte DNA-Schnipsel in die gewünschte Form gebracht. Dazu müssen die kurzen Schnipsel an fest definierten Stellen an den Einzelstrang binden und ihn so in Form falten. Die gewünschte Struktur entsteht am Ende durch Energieminimierung: Die DNA findet sich so zusammen, dass sich die maximale Anzahl an Basenpaarungen ausbilden kann. So können beliebige Nanostrukturen aus DNA hergestellt werden. DNA-Origami ist nutzbar zum Bau von Komponenten für synthetische Zellen, Träger für Medikamente oder ganz allgemein als molekulares Steckbrett, um an definierten Positionen andere Komponenten anzubringen. Auch Nanokapseln oder Virenfänger wurden aus DNA hergestellt.

Wichtig bei der Wahl des Baustoffs ist es, das Endziel nicht aus den Augen zu verlieren: den Bau einer synthetischen Modellzelle, die Eigenschaften von Leben aufweist, also vor allem eine Evolution durchlaufen kann. Anstatt Eigenschaften von Leben einzeln nachzubauen, sollte der Fokus deshalb auf der Ermöglichung der Evolution liegen. Evolution kann dann die Eigenschaften, die wir Leben zuschreiben, im Laufe von Generationen selbst hervorbringen. Bisher gibt es noch kein Beispiel für einen offenen Evolutionsprozess in künstlichen Systemen, also einen Prozess, der stetig komplexere Weiterentwicklungen hervorbringt, die bei der Konstruktion des Systems nicht absehbar waren.

Wenn künstliche Zellen erst einmal ein Eigenleben führen, ist die Ethik gefragt. Zu überlegen ist spätestens dann, ob Gentechnikgesetze auch auf diese Zellen anwendbar sind oder ob es neue Gesetze dafür braucht. Schon heute wird die Forschung aktiv von Expert:innen aus Theologie, Philosophie und Soziologie begleitet. Siehe dazu auch „Ethik in der Forschung“ auf Seite 327.

Doch gelänge es, dann könnten synthetische Zellen die industrielle Produktion revolutionieren: So könnten Materialien mit der Fähigkeit entstehen, sich selbst zu regenerieren, an veränderte Bedingungen anzupassen und eigenständig weiterzuentwickeln. Ob der Übergang zwischen Materie und Leben im Labor gelingen wird, ist deshalb eine der spannendsten Fragen unserer Zeit.